重曹を使ったアク抜き方法 重曹を使ったアク抜き方法は重曹を溶かした水に流木をつけるだけです。 重曹は1リットルの水に対して5グラムを目安に入れてください。 流木が大きい場合は大きな発泡スチロールなどを用意して水に浸けておくのがいいと思います。 普通に水に浸けておくよりも早くアクを抜くことができます。 重曹は水質をアルカリ性に傾ける効果があるので、重曹を

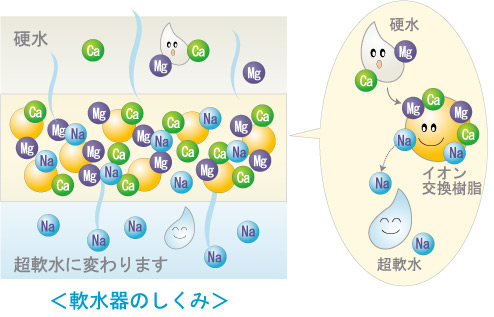

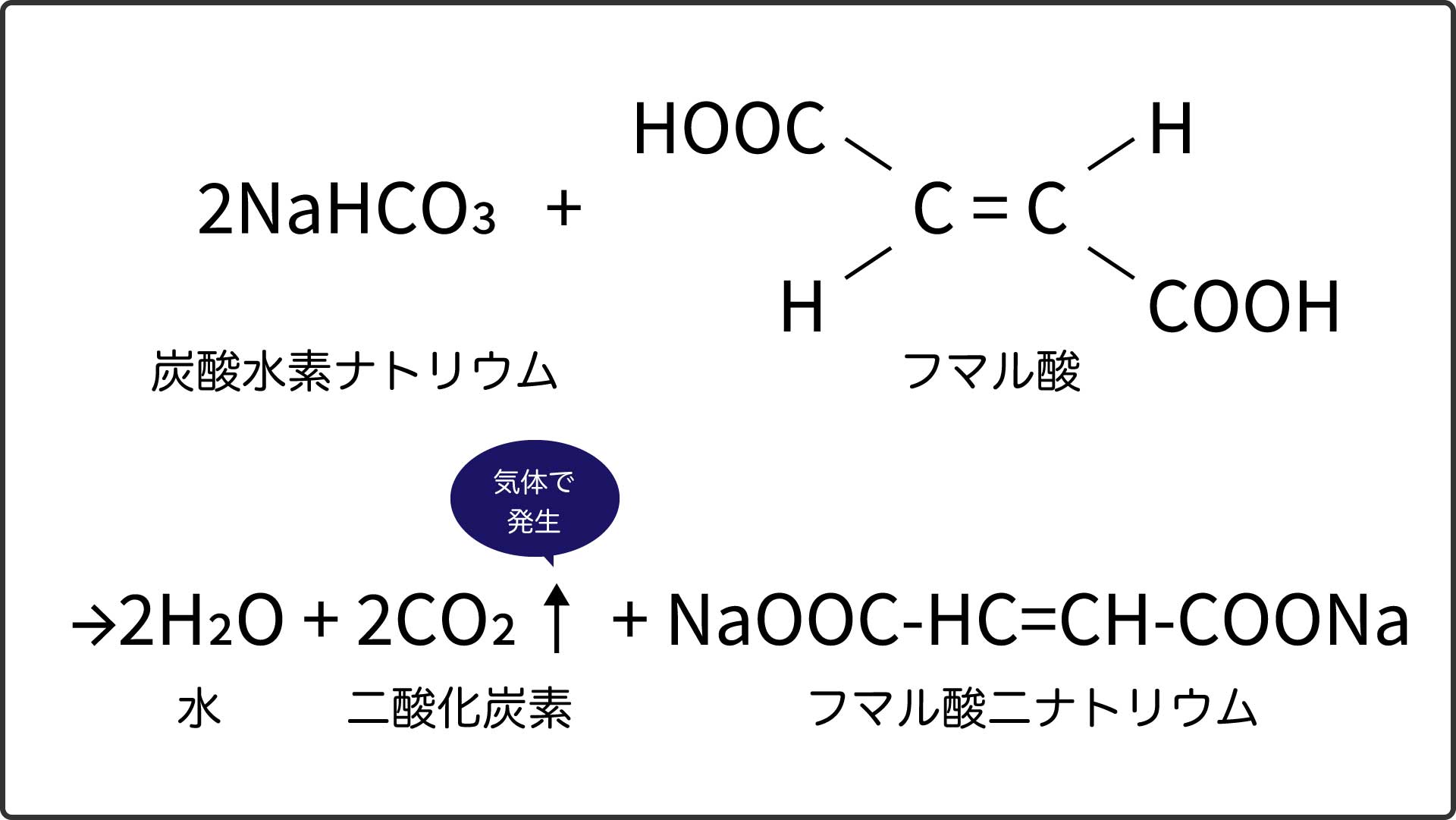

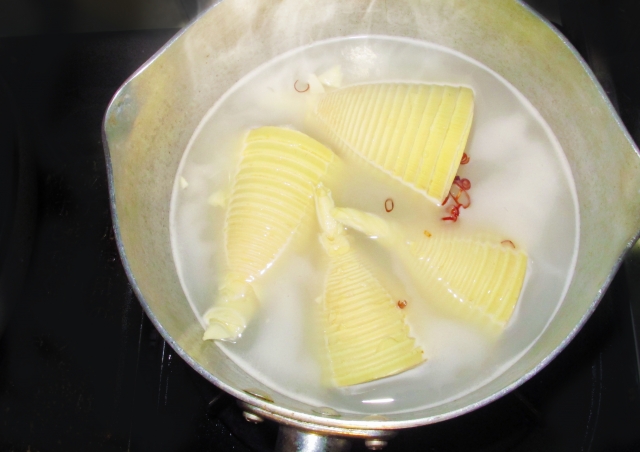

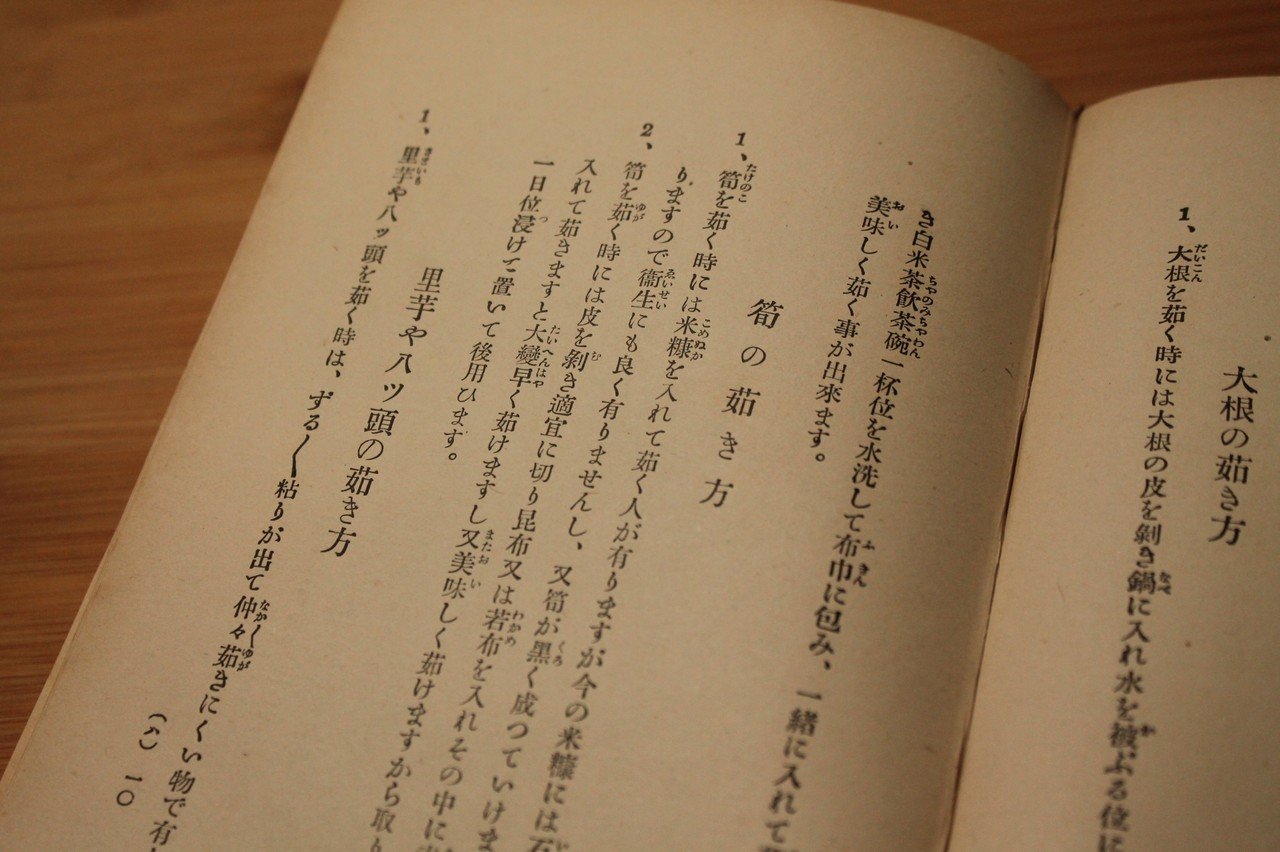

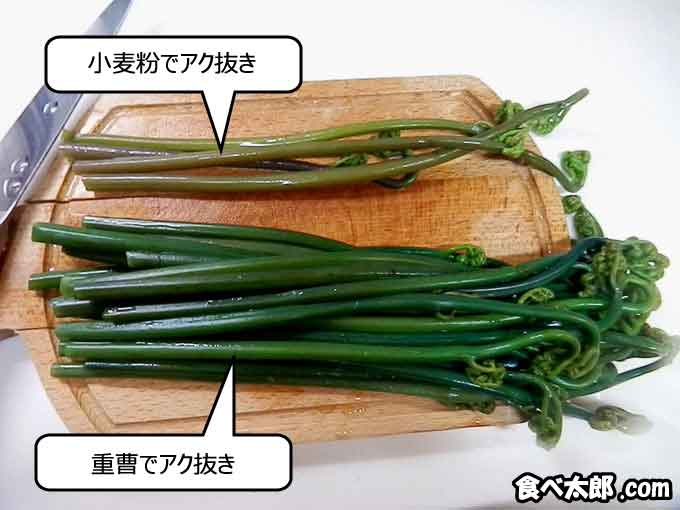

アク抜き 重曹 原理-大根は苦みをとるために、アク抜きが必要です。 大根のアクは、米のとぎ汁で茹でることで取り除くことができます。 これは、米のとぎ汁に含まれるでんぷんと、大根に含まれるジアスターゼという成分が反応することで、大根の甘みが引き立つからです。 最近では、アクが弱く苦みがない大灰汁(あく) 抜きの原理 (メカニズム) 山菜などの灰汁(あく)抜きは、水に浸けていれば抜けます。 それは灰汁の成分の多くは水溶性で水に溶け やすいからです。 ワラビなど繊維の多い山菜には、確実・簡単に灰汁を抜くのに重曹(炭酸水素ナトリウム)を使用しますと手 軽に手早く灰汁(あく)が抜けます。 なぜ山菜などの灰汁抜きに重曹を使うか? と言いますと、重曹はアルカリ性です。 ゆ

アク抜き 重曹 原理のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  |  |

|  | |

|  |  |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  | |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

|  | |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

|  |  |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

|  | |

「アク抜き 重曹 原理」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|

また、重曹の場合は、少しでも重曹水が染みて早く渋が抜けるようにするために、種を抜いたり傷をつけてから渋ぬきをします。 もちろん、種がついたままでも渋ぬきできますが、種を抜いた場合に比べて渋が抜けにくくなります。 種を抜いて漬けると、その分オリーブの風味が逃げてしまい、食感も少しやわらかくなります。 風味たっぷり、コリコリ食感の種付きオリーブを食べた重曹でアク抜きできる原理 重曹、タンサンはワラビのアク抜きなんかにも使われます。 お菓子作りをする方ならお馴染みですよね。 重曹(炭酸水素ナトリウム)はアルカリ性で、筍の繊維を柔らかくし、アクを抜けやすくします。 ただし、入れ過ぎると筍の色が黄色くなり過ぎたりしますのでご注意下さい。 < 必要な重曹の量 > ・500g前後の小~中サイズの筍 ・水2Lに重曹大さじ1~1半 重曹で

Incoming Term: アク抜き 重曹 原理,

0 件のコメント:

コメントを投稿